民家部会

●民家部会の活動と研究の展開

本会歴史意匠部門に属する民家部会は、主として庶民住居の歴史的研究とその成果の社会的普及を目的として活動している。建築史学の立場から、遺構および文献史料に基づく実証的研究を重視するとともに、伝統的民家の急速な滅失を背景に、研究対象の拡大および視座の多角化を図っている。これらの課題に対応するため、主に研究発表会の開催を中心とした活動を展開してきた。

●研究会の開催経緯と主題の変遷

2018年以降、年1〜2回のペースで研究会を継続的に開催している。初期には、2018年の「近世民家の意匠研究」や、2019年の「石の民家」など、従来の民家史研究の延長線上にあるテーマを中心とした。その後、コロナ禍の中断を経て2021年には「民家の保存」に関する研究会を実施し、保全や継承の問題にも焦点を当てた。

近年は、研究対象を「民家」そのものに限定せず、「民家を規範とした文化」へと視座を拡張している。とりわけ、山里の民家を理想とする文化的価値観に着目し、それを「小なるものを尊ぶ美学」すなわち日本的ミニマリズムの系譜として位置づける試みを進めている。

●禅や茶や様式論から脱却した、日本の住文化史の再構築

日本におけるミニマリズムは、一般に中世禅僧の「無」や近世茶人による「わび・さび」の精神文化に源をもつとされる。しかしこの理解は戦後以降に形成された比較的新しい解釈である。史料を丹念に検討すれば、禅僧たちは世俗の煩雑を離れて隠逸的修行を理想としたことが明らかとなり、その思想的融合の結果として山水画や枯山水といった表現が生まれたことが理解される。また、「数寄」の語を初めて用いた人物が、山中で隠遁生活を送った鴨長明(12世紀末)であることも示唆的である。そもそも「わび」という概念が茶の湯文化の中心理念として定着したのは、主として昭和期以降のことである。

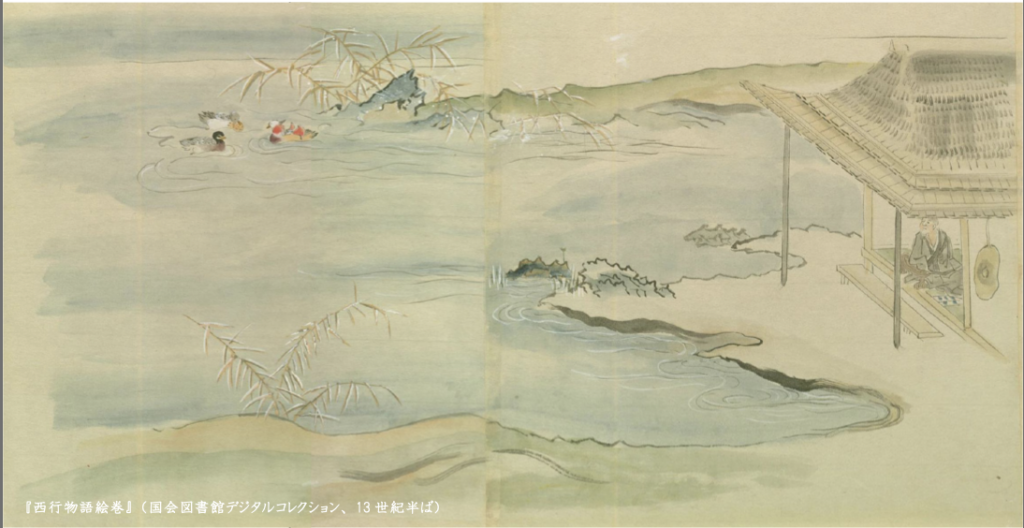

これまでの研究会を通じて、日本のミニマリズムが禅や茶の文化にとどまらず、さらに古い思想的連続性をもつことが明らかとなった。その起源は、中国の老荘思想にさかのぼり、自然のままに生きる無為自然を提唱した。それを受けついだ白楽天は隠者として、美しい自然の広がる山里で、小さな家で暮らすことが貧しいながらも真に豊かな暮らしだと詩に歌い上げた。白楽天の白氏文集が平安期の貴族間で流行することで、日本に隠逸文化が伝わり、貴族の山荘や文学作品(『源氏物語』など)に影響を及ぼし、山里のひなびた民家を美しい存在として捉えるようになった。以降、中世の禅僧も山里での隠逸生活に憧れるも、都会の中で生きざるを得ないため、家の中の山水画や家の外の枯山水などに隠逸の理想を投影した。将軍足利義政も自身の隠逸の山荘を東山殿としてつくり、戦国期以降の茶人も隠逸を理想とし数寄屋をつくり、近世中期以降の文人煎茶の文化でも中国の隠者を多く参照した。近代では、政治家や財界人が山里での暮らしを理想とした山荘建築や田舎家をつくり、民芸運動やその後の民家研究の萌芽もこの流れの中に位置付けられるだろう。つまり、山里の自然と一体化したひなびた民家の姿や、民衆の質素な生活を規範とした隠逸文化は、古代から近代まで日本で連綿と受け継がれてきたのである。

だとすれば、従来の「寝殿造から書院造へ」という様式史的枠組みを超え、山里の民家を中心とした古代から近代に至る日本の住文化史を思想・風土・社会背景と関連づけて再構築することができるのではないか、と考えた。そのような俯瞰的な視点を持ち、小屋・数寄屋・隠者の建築・煎茶空間など、従来の近世民家研究を越える多角的なテーマを扱う研究会を継続している。

●主 査

坂井 禎介 (奈良女子大学)

●幹事

大場 修(立命館大学 衣笠総合研究機構)

安田徹也(神戸大学)

奥矢 恵(京都府立大学)

日本建築学会 近畿支部

日本建築学会 近畿支部